Nuevos mapas focalizan los sectores con más riesgo de circulación del dengue en la ciudad de Córdoba

Investigadores de la UNC utilizaron técnicas de machine learning, información satelital y datos de campo para determinar cuáles son las zonas con mayores probabilidades de que circule el mosquito vector que transmite esta enfermedad. La Municipalidad de Córdoba ya utiliza estos datos para planificar sus campañas de prevención. ¿Cuales son las zonas de más riesgo en la ciudad? [16.10.25]

Lucas Gianre

Redacción UNCiencia

Secretaría de Ciencia y Tecnología – UNC

lgianre@unc.edu.ar

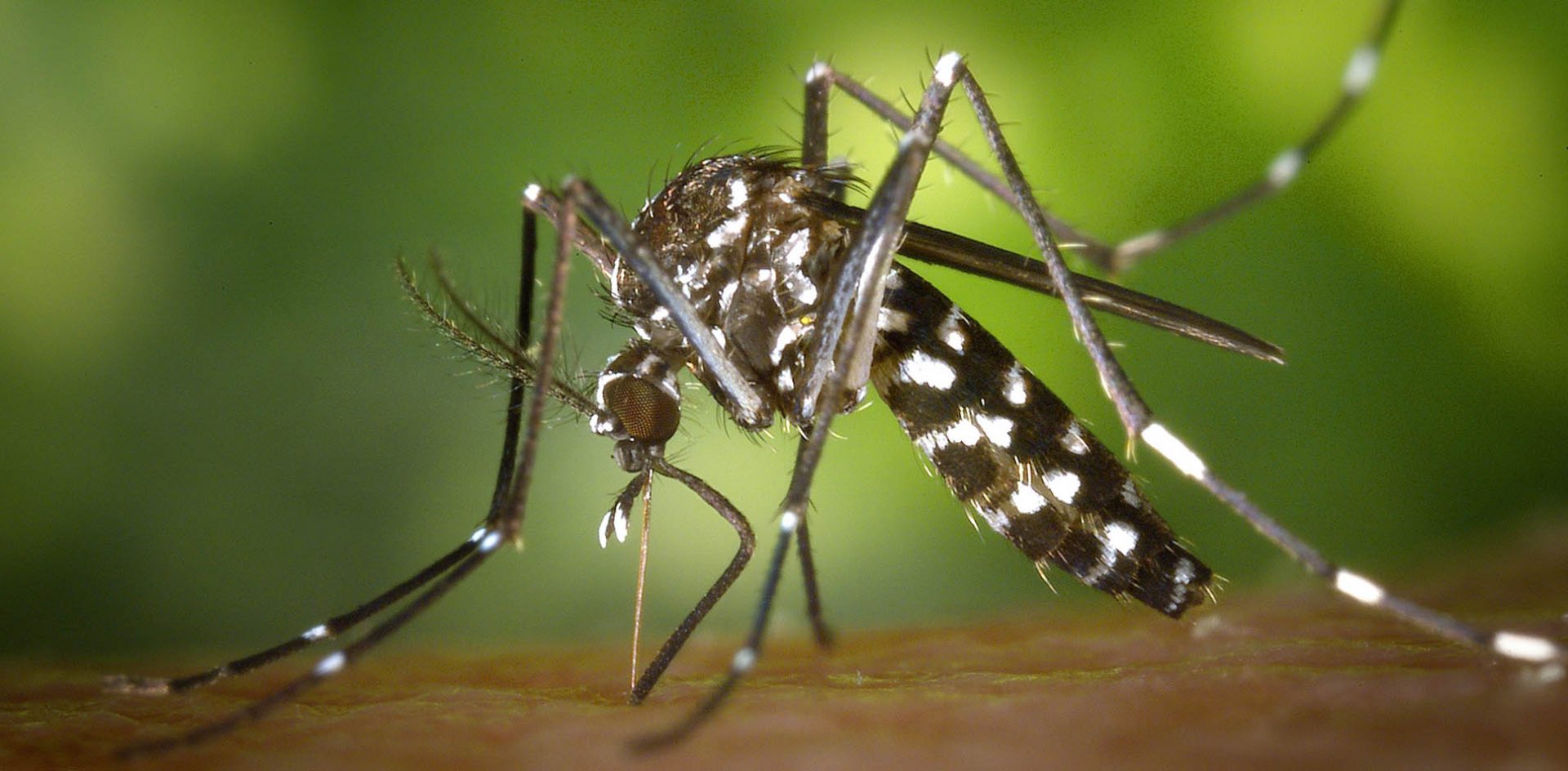

En octubre llegan los primeros calores y lluvias importantes a la ciudad de Córdoba y, casi siempre, los primeros casos de dengue. Según los especialistas, la temporada de circulación del mosquito Aedes aegypti comienza en este mes y se extiende hasta mayo. Por eso es crucial prever cuáles son las zonas con mayores probabilidades de que circule el vector que transmite dengue, Zika y chikungunya.

En este contexto, investigadores del Centro de Investigaciones Entomológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, liderados por Elizabet Estallo, elaboraron nuevos mapas de riesgo de dengue que sirven para orientar las políticas públicas sanitarias.

Este grupo, que forma parte del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT) del Conicet, ya habían publicado un material similar en 2018, en colaboración con el departamento de Geografía de la Universidad de Clark, Massachussets (EE.UU.). Allí se mostraba que la periferia de la ciudad era la más propensa para que el mosquito viviera y se reprodujera y, por lo tanto, aumentara la circulación del virus en los casos que haya circulación de este patógeno.

Este año se dieron a conocer nuevos mapas de riesgo, construidos con técnicas de machine learning, información satelital y otros datos de campo de la ciudad de Córdoba, correspondientes a los años 2015 y 2017. El estudio fue publicado en la revista científica The Journal of Climate Change and Health.

Los resultados mostraron que la zona este de la ciudad, en particular el noreste, presenta las condiciones más idóneas. “Allí se mantuvo una alta probabilidad de presencia del vector en los dos años que analizamos”, afirma Elisabet Benitez, primera autora del trabajo.

En menor medida, pero también con un alto riesgo, aparecen en rojo las periferias del sur de la ciudad (este y oeste).

Cabe aclarar que los gráficos no se refieren a la circulación del virus, sino al nivel de condiciones favorables para la presencia del vector, el mosquito Aedes aegypti. Argentina—y Córdoba, en particular— aún es considerada una región “epidémica”, lo que implica que el virus debe ser introducido por una persona desde el exterior.

Los mapas señalan dónde están las condiciones ambientales adecuadas para que el mosquito se desarrolle y comience a transmitir, si el virus se hace presente por algún portador que viene desde otra región donde ya hay circulación.

El último mapa (2017, mapa de la derecha) muestra que la zona este de la ciudad, en particular el noreste, presenta las condiciones más idóneas para que crezca el mosquito vector (en rojo). También aparecen en rojo las periferias del sur de la ciudad. No se observan diferencias significativas con el estudio de 2015, aunque ese año se veía una distribución más amplia de zonas de riesgo y ahora está más focalizada en sectores específicos de la ciudad.

Qué se analiza

Las variables que explican un mayor riesgo de circulación del mosquito en la ciudad de Córdoba son: el número de habitantes, la proporción de áreas construidas, la cantidad de vegetación y las temperaturas mínimas.

Esta última dimensión resulta clave: “En el caso de la temperatura mínima, se trata de un factor determinante para el desarrollo y la supervivencia del vector. Temperaturas bajas ralentizan el ciclo de vida, reducen la supervivencia y disminuyen la actividad de los adultos”, explica Benitez.

En cambio, las variables relacionadas con el número de habitantes y la proporción de áreas construidas actúan de manera directa e indirecta. “Condicionan tanto la disponibilidad de alimento para la hembra (ingesta sanguínea necesaria para la producción de huevos) como la presencia de sitios de cría, principalmente recipientes artificiales que suelen acumularse en las viviendas”, agrega la especialista.

También influye la densidad de viviendas y edificios, porque brindan más “refugios” y movilidad a los mosquitos, mientras que las edificaciones altas funcionan como barreras para su dispersión.

Por último, la vegetación cumple un doble rol: provee refugio y alimento para los insectos machos y, a la vez, puede favorecer la formación de criaderos. Además, regula las condiciones microclimáticas locales (al regular la temperatura, humedad y viento), por lo que genera ambientes más estables y favorables para la supervivencia del mosquito.

Menos dispersión que años atrás

Al comparar los mapas publicados hace cinco años por el mismo equipo de investigación —con datos de 2012 y 2013— no se observan diferencias significativas a simple vista. Sin embargo, Estallo puntualiza: “Antes se veía una distribución más amplia de zonas de riesgo y ahora está más focalizada en sectores específicos de la ciudad”.

Y agrega: “El mayor riesgo está vinculado a la presencia de criaderos de mosquitos, lo cual se relaciona con la mayor disponibilidad de recipientes útiles para que el vector crezca y se reproduzca”.

Mientras tanto, Benitez subraya que en el primer estudio aparecían zonas del centro-oeste de la ciudad como adecuadas para el desarrollo del vector, pero ahora no se destacan. Para ella, esto se debe a cambios en la cercanía a los canales de agua, en particular por la acumulación de recipientes artificiales frecuentes en sus márgenes.

“Esta condición podría haber cambiado con el tiempo, así como también otras no consideradas en ambos estudios. Es importante destacar que la presencia de este mosquito depende en gran medida de la conducta de los habitantes frente a la acumulación de recipientes artificiales en sus viviendas, un factor dinámico y difícil de cuantificar”, señala Benitez.

El mayor riesgo está vinculado a la presencia de criaderos de mosquitos, lo cual se relaciona con la mayor disponibilidad de recipientes útiles para que el vector crezca y se reproduzca. (Foto: Gobierno de Córdoba)

Uso de la información científica

UNCiencia también consultó cómo se aprovecha esta información desde el Estado en las políticas sanitarias. En este sentido, Federico Layún, médico veterinario miembro del Programa Municipal de Zoonosis —dependiente de la Dirección de Epidemiología de la Municipalidad de Córdoba— señaló que esta evidencia científica se integra a la planificación junto con otros datos para orientar campañas de prevención.

Agregó que estos nuevos mapas incorporan variables ambientales y meteorológicas, además de índices satelitales, lo que ofrece una visión más completa. “El aporte central de este trabajo es la integración de variables climáticas a escala local, lo que mejora la capacidad predictiva de los modelos y permite anticipar áreas de riesgo con mayor precisión”, asegura Layún.

Actualmente, la Secretaría de Salud y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC trabajan mediante un convenio específico de asistencia y cooperación.

A su vez, el grupo del IIBYT participa activamente en la “Mesa Municipal de Dengue”, un equipo conformado por todas las áreas del municipio afectadas por la problemática, que decide y coordina en conjunto las acciones de prevención y control basadas en evidencias científicas.