Detectan mecanismos de fusión genética que ayudan a mejorar la terapia contra un cáncer muy agresivo

Investigadores de la UNC describieron biomarcadores que ya permiten tomar decisiones más personalizadas en pacientes con melanoma avanzado. También podrían guiar a nuevos tratamientos. Para el estudio se analizaron datos genéticos con algoritmos computacionales. [09.10.2025]

Lucas Viano

Redacción UNCiencia

Secretaría de Ciencia y Tecnología – UNC

lucas.viano@unc.edu.ar

La medicina contra el cáncer cada vez se hace más precisa y personalizada. El objetivo es combatir el tipo de tumor puntual que tiene cada paciente y reducir los efectos adversos.

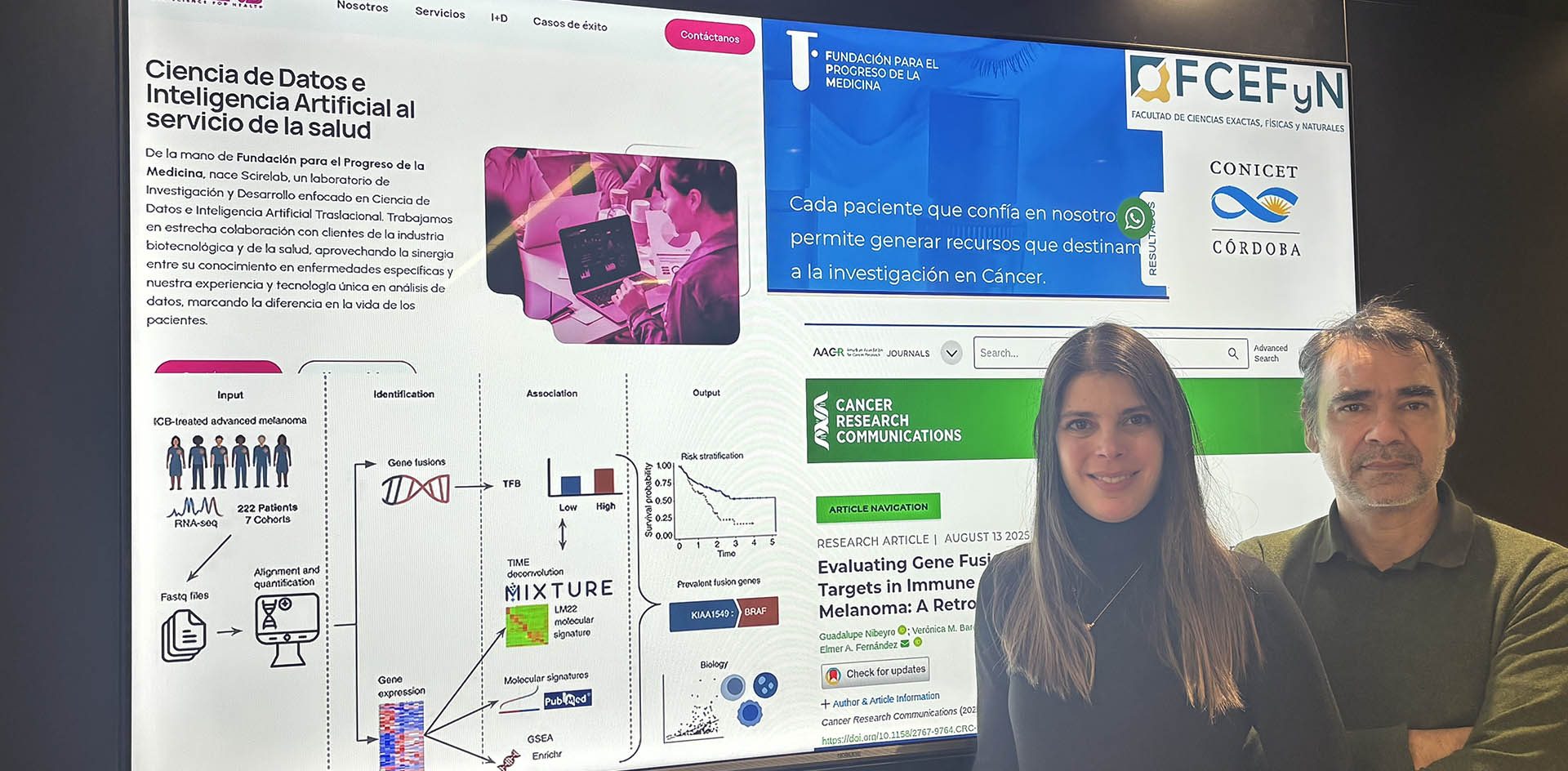

Una nueva investigación de un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Fundación para el Progreso de la Medicina (FPM) ha dado un paso en este sentido para enfrentar a las etapas más avanzadas del melanoma, un tumor de piel muy agresivo. Para ello, realizaron un estudio a fondo de las fusiones genéticas con herramientas bioinformáticas.

El trabajo forma parte de la tesis de doctorado de Guadalupe Nibeyro, bajo la dirección de Elmer A. Fernández, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Fundación para el Progreso de la Medicina, y la colaboración de Gabriel Morón, investigador de Conicet en la Facultad de Ciencias Químicas, entre otros. El estudio fue publicado recientemente en la revista científica Cancer Research Communications.

El foco está en las fusiones genéticas. “Las mutaciones se dan cuando hay un cambio en una sola base que conforma ese ADN. En cambio, las fusiones ocurren cuando, por ejemplo, el ADN se corta en dos sitios y se reacomodan los segmentos. También es una anomalía en la estructura del ADN, que en nuestro caso ocurre por el desorden de las células tumorales, responsable del cáncer”, explica Nibeyro.

Fernández agrega: “El interés por las fusiones está creciendo porque ya existen fármacos específicos contra ellas. Pero también porque si el gen que expresa una proteína que era blanco terapéutico se fusiona, el tratamiento deja de ser efectivo. Detectar esas fusiones es clave para decidir la mejor estrategia”.

El melanoma avanzado es altamente agresivo y difícil de tratar. Las inmunoterapias actuales no siempre funcionan, y predecir qué pacientes responderán sigue siendo un desafío. En este escenario, el equipo de la UNC descubrió que una alta carga de fusiones genéticas se asocia con una peor respuesta al tratamiento, menor supervivencia y mayor riesgo de mortalidad.

“Lo que vimos es que las personas con más fusiones respondían peor a la inmunoterapia, lo contrario a lo que pensamos al inicio”, cuenta Nibeyro. “La explicación es que esas fusiones reflejan un gran desorden en las células tumorales. A mayor cantidad de fusiones, mayor caos genético y un tumor más agresivo. Entonces, el sistema inmune parece quedar paralizado: hay tantas anomalías distintas que no sabe a qué atacar”.

El director del proyecto resume los resultados: “Lo que logramos es determinar que la carga de fusiones es un buen predictor de la evolución tumoral: nos dice si el tumor será más agresivo o menos. El segundo hallazgo es que algunas de esas fusiones podrían convertirse en alternativas terapéuticas. Es decir, abren caminos para desarrollar algún tratamiento”.

Algoritmos para una medicina de precisión

La joven becaria reconoce que llegar a este punto no fue sencillo: “La primera hipótesis de mi tesis nos llevó a un callejón sin salida. Fue tormentoso. Pero replantear el trabajo abrió un camino inesperado, y ahora tenemos un hallazgo sólido con proyección clínica”.

Hasta hace pocos años, identificar fusiones genéticas era muy difícil. Hoy, los avances en la secuenciación del genoma del ADN y del transcriptoma del ARN lo vuelven accesible. “Estas fusiones suelen aparecer en distintos tumores. Aunque su prevalencia es baja, su detección abre puertas a nuevas drogas y permite ampliar las opciones terapéuticas en pacientes que ya no tienen alternativas”, añade Fernández.

Aunque pareciera un trabajo de laboratorio, microscopios y grandes equipos para analizar genes, los investigadores utilizaron algoritmos propios y adaptados para analizar grandes volúmenes de datos genéticos obtenidos previamente.

“Desarrollamos programas que analizan señales del transcriptoma, los adaptamos a cada problema y procesamos grandes volúmenes de datos. Todo nuestro aporte fue computacional: obtuvimos los datos de 300 muestras y logramos que el análisis de fusiones pueda hacerse de manera automática y rápida”, señala Fernández.

Este trabajo tiene un impacto directo en la práctica clínica: “Hoy, en lugares como Fleni de Buenos Aires o la Fundación para el Progreso de la Medicina en Córdoba, los oncólogos ya usan parte de estos algoritmos para decidir tratamientos. Si el test detecta una fusión, puede decirle al médico qué droga conviene o cuál no tiene sentido usar”, agrega.

Además, el costo relativo resulta clave: “Esta prueba puede evitar darle al paciente una droga que es sumamente costosa y que no funcionaría, y sugerirle otra que tiene mas chances de ser efectiva. A la larga es un ahorro enorme para el sistema de salud y un beneficio para la calidad de vida y de tratamiento del paciente”, subraya Fernández.

Ciencia local, impacto global

Más allá de los resultados, el trabajo muestra la potencia que es Argentina en ciencia, a pesar de no contar con el financiamiento deseado. “Argentina tiene recursos humanos de altísimo nivel que hacen magia con nada. El problema es que hemos perdido terreno en tecnología en los últimos años, y eso genera una brecha con otros países de la región. Sin embargo, este trabajo demuestra que podemos producir conocimiento de primer nivel mundial”, asegura Fernández.

En tanto, Nibeyro agrega: “Aprender análisis de datos, big data y secuenciación fue un gran desafío personal, porque mi formación previa era en bioquímica clínica. Pero siempre tuve claro que el objetivo es volver a la clínica, a un servicio de salud, y que los desarrollos que hacemos en el laboratorio lleguen a mejorar la vida de los pacientes”.

Participaron de este trabajo

Romina Girotti, de la UADEi; Veronica Baronetto, del ScireLab-Conicet, y Laura Pratto de la Universidad Nacional de Villa María