Córdoba: las personas de áreas más pobres viven entre tres y cuatro años menos

Investigadores de la UNC realizaron un minucioso estudio sobre cómo impactan las condiciones socioeconómicas en la expectativa de vida de las personas de la ciudad de Córdoba. Descubrieron que las mujeres de áreas más empobrecidas viven 3,2 años menos que las que viven en mejores zonas. En los varones, la diferencia fue mayor, de 4,6 años menos.

Por Natalia Lazzarini

Redacción UNCiencia

En la ciudad de Córdoba hay niños y niñas que asisten a colegios con doble escolaridad y otros que no ocupan bancos porque el colectivo dejó de pasar por su barrio. Hay vecinos que todas las temporadas llenan sus piscinas con agua corriente y otros que no cuentan con ese servicio para bañarse o cocinar.

Estas desigualdades están presentes en todas las ciudades de América latina y se agudizan a medida que aumenta la pobreza.

Un estudio realizado en la ciudad de Córdoba calculó, a pequeña escala, cómo afectan distintos indicadores socioeconómicos en la expectativa de vida. Determinó que en zonas más empobrecidas la gente vive menos, en relación con aquellas que tienen las mejores condiciones socioeconómicas.

El estudio reveló que las mujeres de áreas más pobres viven 3,2 años menos, mientras que los varones viven 4,6 años menos. La investigación fue realizada por investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad de Drexel (Filadelfia, Estados Unidos).

“En el mundo hay muy pocos estudios con este nivel de desagregación del dato. Esta investigación tiene una enorme relevancia para la salud pública local por eso la importancia de que se difunda y sirva a los tomadores de decisiones”, asegura Natalia Tumas, miembro del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (Ciecs, Conicet-UNC), y una de las autoras del estudio.

Los investigadores dividieron a la ciudad de Córdoba en 99 fracciones censales y analizaron 40.898 muertes registradas desde 2015 a 2018. A su vez, cruzaron esa información con distintos indicadores del censo 2010 y concluyeron en que existen grandes inequidades en la longevidad dentro de una misma ciudad.

“Existen distintos indicadores que pueden repercutir en la historia de vida de una persona. Si un niño no asiste a la escuela porque el colectivo dejó de pasar por su barrio, parece un hecho aislado. Pero este estudio demostró que tanto la pobreza, como el hacinamiento y la asistencia a clases repercuten en la esperanza de vida”, explica Eugenia Peisino, epidemióloga y miembro de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

La experta cree que estos datos pueden ayudar a generar políticas públicas más integrales.

Un indicador clave en salud

Durante muchos años, las tasas de mortalidad materna e infantil se consideraron indicadores claves de la realidad socioeconómica de una provincia o país.

“Antes de que la medicina diera pasos agigantados en los avances científicos, era menos frecuente que un niño, niña o su mamá sobrevivieran al primer año después del parto”, comenta Gabriel Acevedo, doctor en Medicina, profesor titular de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y miembro titular de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba.

Aunque ese indicador se sigue midiendo y es de notificación obligatoria en todas las provincias, la expectativa de vida (o esperanza de vida) “resume el panorama general de la mortalidad de una población, reflejando cuántos años en promedio puede llegar a vivir una persona”, agrega la doctora y nutricionista Tumas, quien también integra la cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

Tumas, quien además forma parte del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud y Ecología, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España), resume: “La expectativa de vida es un indicador clave muy utilizado. Refleja la salud general de toda la población”.

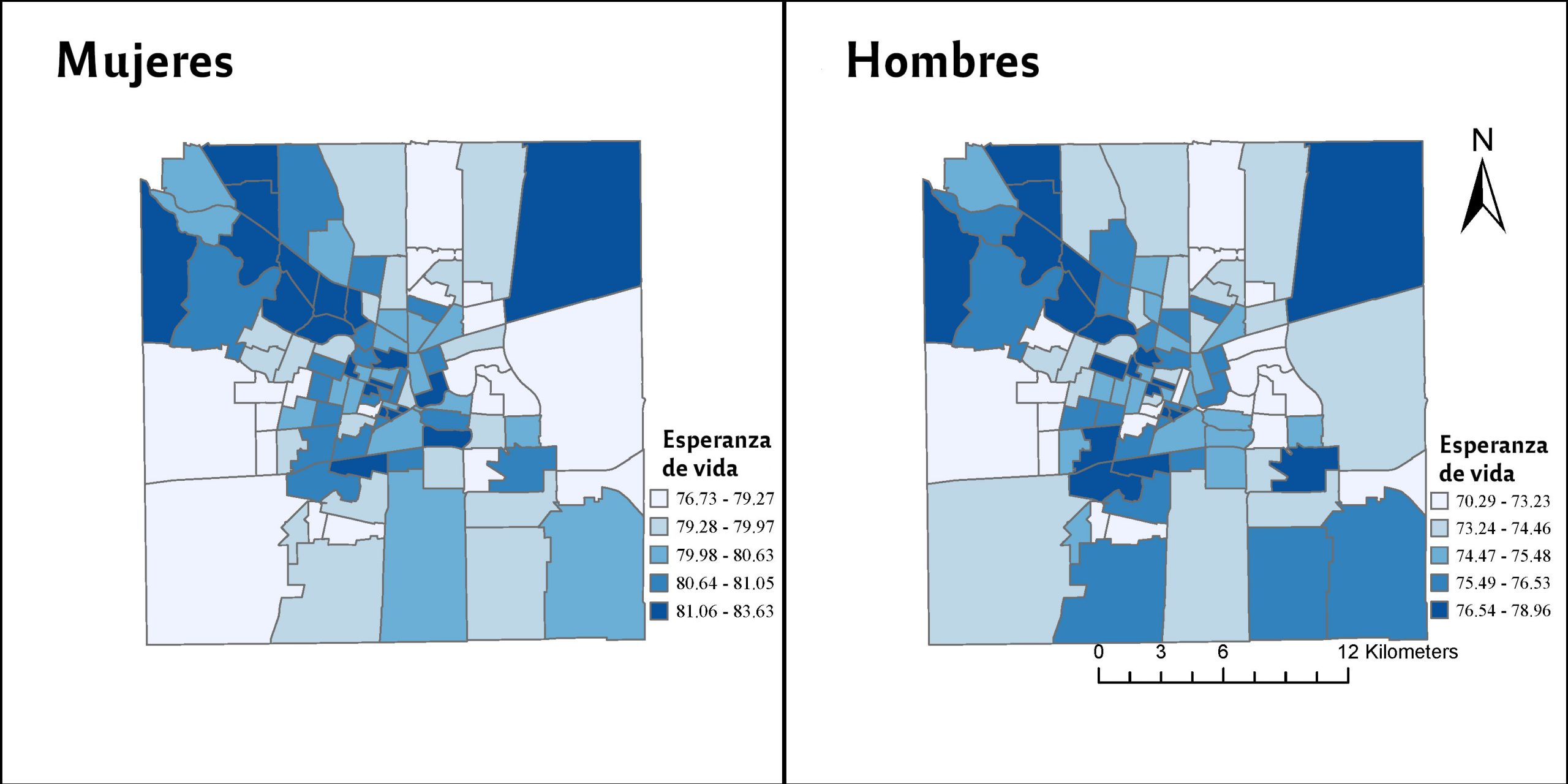

Los investigadores «pintaron» cada una de las áreas de la ciudad de un color, según la magnitud de la esperanza de vida.

Esperanza de vida en mujeres y varones en según zonas de las ciudad de Córdoba. En azules más oscuros, sectores con mayores expectativas de vida.

Principales resultados

Según este estudio inédito, las personas que residen en el centro o noroeste de la ciudad de Córdoba viven más tiempo. Además, demostró que la expectativa de vida es mayor en las áreas que tienen mayor proporción de personas que terminaron el secundario; que asisten a la escuela y que cuentan con agua corriente dentro de los domicilios.

En cambio, viven menos tiempo si residen en áreas con mayor proporción de viviendas hacinadas o con mayor desempleo.

En promedio, las mujeres de la ciudad de Córdoba viven hasta los 80 años. Los hombres, hasta los 75 años. En el género femenino, la diferencia de expectativa de vida en zonas más pobres en comparación con las de mejores condiciones socioeconómicas alcanzó aproximadamente 3,2 años. En varones, de 4,6 años.

“En las áreas que pertenecen al decil en el que las condiciones socioeconómicas son mejores, la diferencia en la esperanza de vida es en torno a los tres años en comparación con los que vivían en las áreas con peores condiciones socioeconómicas”, explica el biólogo e investigador Santiago Rodríguez López, profesor de la Cátedra de Antropología de la Facultad de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales de la UNC y miembro del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (Ciecs).

Las tiranías de las medias

El estudio surgió a partir de un contacto que Rodríguez López estableció en Estados Unidos, en el marco de una beca Fulbright. Fue en 2017, cuando realizó una estancia de investigación en la Escuela de Salud Pública Dornsife, dirigida por Ana Diez Roux en la Universidad de Drexel, Filadelfia.

Al regresar, Santiago encaró este estudio junto con Natalia Tumas y solicitaron los datos a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, que en ese momento estaba a cargo de Acevedo, hoy docente de la UNC. Junto con el Área de Epidemiología de la Secretaría de Salud y con investigadores de la Universidad de Drexel, el equipo pudo analizar este indicador clave en distintos puntos de la ciudad de Córdoba.

“En salud hay un eslogan que remarca las ‘tiranías de las medias’. Se dice que los habitantes de Neuquén viven más que los de Formosa. Que viven una media de ‘tantos’ años. Pero si vamos al interior de las provincias o incluso de las ciudades, aparecen grandes diferencias. Acceder a estos datos y analizarlos permite construir políticas públicas basadas en la evidencia”, destaca Acevedo.

Este trabajo forma parte de Salurbal (Salud Urbana en América Latina), un proyecto que recaba información de distintas fuentes en el continente y la procesa para que sea comparable entre países. Uno de sus objetivos finales es crear una gran base pública de datos.

Los especialistas sostienen que las diferencias en la expectativa de vida relevadas en ese momento pueden llegar a agudizarse hoy, dada la crisis socioeconómica nacional. Y agregan que se necesitan más estudios para saber cómo viven las personas en América latina, más allá del dato cuantitativo.

En detalle

Trabajo. “Inequidades socioeconómicas en la expectativa de vida: un análisis poblacional en la ciudad de Córdoba, Argentina (2015–2018)», publicado en la revista científica BMJ Open.

Autores. Santiago Rodríguez López y Natalia Tumas (Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS, CONICET y UNC), Ana V Diez Roux, Usama Bilal, Kari A Moore, Binod Acharya, Harrison Quick, Alex Quistberg (Urban Health Collaborative, Dornsife School of Public Health, Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, USA); Gabriel Acevedo y Eugenia Peisino (Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC).

Muestra. 40.898 muertes inscriptas en el Registro Civil de la ciudad de Córdoba, entre 2015 y 2018 y distintos indicadores del Censo 2010.